Phantom Limb significa arto fantasma, rimanda ad una sindrome che affligge generalmente chi subisce un’amputazione. Il paziente che ha perso il suo braccio continua a sentirlo come se fosse parte di sé anche quando questo non è più presente. La sindrome dell’arto fantasma è quindi avvertire la preponderante presenza di un’assenza ed andare incontro a dolore, ansia , insonnia. L’amputato John Lambert di fronte allo telecamera racconta di aver sentito il dolore, di aver sofferto di questo disturbo e che ciò che in lui continua a causare maggiormente angoscia è non poter più abbracciare sua figlia come farebbe una persona normale. Il dolore diviene quindi quasi un desiderio, l’unica alternativa possibile per sentire la parte mancante, proprio come quando si perde una persona cara per un lutto o per la rottura di una relazione. Il dolore non ferma l’amore, il sentimento per la parte mancante in entrambi i casi.

Jay Rosenblatt crea un parallelismo tra la perdita di un familiare e questa sindrome nel suo courtmetrage di 28 minuti vincitore del Seattle International Film Festival del 2005. Il curatore John Gartenberg lo presenta alla sezione americana Panorama U.S.A del Festival di Pesaro definendolo un lavoro sull’identità.

“L’arto mancante” del regista è il fratello di 7 anni, Elliot, ucciso dalle conseguenze di un’operazione chirurgica. Una voce over descrive il lutto facendo da collante tra le varie immagini tratte da filmati amatoriali in super8 sia in bianco e nero che a colori. Lo spettatore è proiettato in un ambiente familiare, due bambini, la cui differenza di età è evidente, si avvicinano alla telecamera, il più grande posa le proprie mani sul collo dell’altro, con crudeltà le stringe emulando la tipica crudeltà dell’oppressore. L’atto preannuncia una morte prematura, l’ incapacità di ribellarsi alla spietatezza della vita per il più piccolo e un tormento esistenziale per il fratello maggiore e per la sua empietà, angosciato dai sensi di colpa per aver schernito ed essersi vergognato della malattia di Elliot. La fragilità del fratello minore si trasforma con la morte in una forza distruttiva, la sua presenza fragile diviene un’energica assenza portatrice di dolore, sofferenza e incomunicabilità. La voce over commenta “Suffering was the last way my parents could love their child” e “ Decades have past since my brother died and we still don’t talk about him.”

"Phantom Limb" si divide in 12 episodi di durata variabile: Separation – Collaps – Sorrow – Denial – Confusion – Shock – Rage – Advice – Longing – Depression – Communication – Return. 12 stadi emozionali conseguenti alla perdita della parte mancante. L’elaborazione del lutto è stata a lungo studiata dalla psicoanalisi. Gli studi di Rosenblatt nel campo della psicologia potrebbero offrire un’interpretazione su questa tematica riprendendo le teorie sia dello psicoanalista britannico John Bowlby che quelle di Elisabeth Kugler Ross. In particolare quest’ultima nel suo saggio On death and dying del 1969 delinea 5 fasi di reazione all’apprendimento del paziente di soffrire di una malattia terminale. Queste sono applicabili anche allo sviluppo del lutto, inoltre 3 delle fasi riportano i nomi di alcuni capitoli di Phantom Limb: Denial, Anger e Depression. Se osserviamo attentamente la suddivisione in capitoli, possiamo ipotizzare che Separation rappresenti la vicenda, il lutto, ma che gli altri capitoli non siano che un’interpretazione del regista dei sintomi dei vari stadi. Così facendo Jay Rosenblatt costruisce una via crucix di liriche metafore.

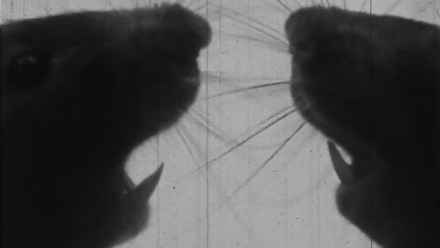

Ad esempio nel capitolo 6, i due ratti intrappolati che dopo una scarica elettrica si attaccano ferocemente evocano la rabbia del luttante, il suo stato di smarrimento, di impossibilità all’azione. Oltre alla Kugler Ross, il regista riflette anche sugli studi contemporanei di Klass, Silvermann e Nickman che hanno introdotto il concetto di “continuing bonds” ovvero che il superamento del lutto può avvenire non rompendo il legame con il defunto, ma mantenendosi in relazione con quest’ultimo. Infatti nel decimo capitolo, Comunication, si alternano brevi scene in 16mm all’intervista di George Dalzell, psichiatra ed autore del libro Messages: Evidence for Life after Death che esorta i luttuanti a parlare con i loro cari scomparsi e delinea la figura del medium. Il regista usufruisce di un vasto materiale che spazia da filmati amatoriali, ai cinegiornali e alle interviste.

|

|

"Phantom Limb", Jay Rosenblatt

|

"Phantom Limb", Jay Rosenblatt |

|

La sapiente mescolanza di materiale desueto con quello contemporaneo immette lo spettatore in un’atmosfera atemporale, distruggendo la percezione di passato e presente, come in chi non sopravvive al proprio trauma. Phantom Limb non racconta una storia, parte da una vicenda privata per elaborare una riflessione, la descrizione di un processo cognitivo-emozionale. Il potere delle immagini è evocativo, metaforico. Memorabile il lirismo del capitolo 8 – Advices, dove una pecora viene brutalmente rasata sulle note di Silentium di Arvo Pàth mentre una voce femminile dolcemente enuncia un decalogo su come comportarsi in determinate situazioni. “Know that you will survive.” Il finale presenta un reparto di pediatria dove sono accolti sopra ad un enorme tavolo numerosi neonati. La macchina da presa indaga su due di questi, l’uno di fronte all’altro si stanno toccando, succhiando, trovando. Il ricongiungimento con la parte mancante, un amore viscerale che non può essere distrutto neanche dalla morte

|

|